DAGLI USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVE AGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI QUALI TERTIUM GENUS RICONOSCIUTO DALL'ORDINAMENTO

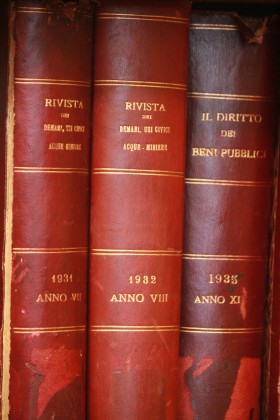

La legge fondamentale in materia è stata, fino al 2017, la legge 1766 del 1927 che disciplina, sebbene sotto l’unico termine di usi civici, due diverse figure giuridiche ben distinte: gli usi civici in senso stretto e la proprietà collettiva (che a sua volta si distingue in demani civici e domini collettivi).

Nella impostazione della legge del 1927 gli usi civici in senso stretto sono i diritti collettivi di godimento ed uso spettanti ad una popolazione e ai singoli utenti che la compongono su terre in dominio privato. Questi non possono variare nel loro contenuto e nella loro estensione e, ad eccezione solo degli usi civici di pesca, sono destinati alla liquidazione (che può avvenire mediante distacco per quote o per scorporo; mediante compenso in canone; mediante cessione dell'intero fondo alla popolazione. Il progetto di liquidazione proposto dal perito demaniale può essere oggetto di opposizione): nel nostro ordinamento, cioè, non è prevista in via generale la conservazione di una proprietà della terra divisa tra il privato e la collettività.

Del tutto diversa è, invece, la proprietà collettiva che è un diritto collettivo di dominio. La proprietà collettiva ha ad oggetto i beni civici di originario dominio di una comunità di abitanti ovvero ad essa pervenuti in esecuzione delle procedure di liquidazione degli usi civici e delle promiscuità previste dalla legge.

I beni in proprietà collettiva possono essere domini collettivi, se di Associazioni o Università Agrarie comunque denominate (tra i domini collettivi distinguiamo, però, accanto alle le terre civiche “aperte” a tutta la collettività residente in un determinato luogo, le terre collettive “chiuse” in quanto riservate ai discendenti degli originari utenti. Queste ultime sono, oggi, oggetto di una disciplina specifica) e demani civici, se di Comuni o frazioni. Va, però, sottolineato che il Comune, o l’Associazione o Università Agraria comunque denominata, è l’ente amministrativo esponenziale della collettività proprietaria: la proprietà del bene è di natura collettiva di diritto pubblico anziché privata ovvero patrimoniale dell’ente. Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio comunale o dell’ente ma alla collettività di cui lo stesso ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi.

Ebbene, la proprietà collettiva è destinata alla conservazione ed alla pianificazione economica e gli usi esercitati possono variare nel loro contenuto e nella loro estensione.

Proprio lo specifico regime giuridico della proprietà collettiva ha permesso a questa di assurgere a strumento di salvaguardia ambientale. La proprietà collettiva, infatti, non solo costituisce, di fatto, un enorme patrimonio di risorse naturali (basti pensare che i beni di che trattasi ammontano a circa 4 milioni di ettari costituendo, quindi, il più vasto patrimonio ambientale del Paese) ma, proprio grazie ai caratteri peculiari del regime giuridico che la caratterizza, assicurando stabilità e continuità, è in grado di svolgere una funzione di conservazione del territorio e di sviluppo sostenibile.

I beni di demanio civico e di dominio collettivo ed i diritti spettanti alla popolazione in base alla fondamentale Legge n. 1766/27 sono, quindi, tutt’altro che il retaggio di antichi privilegi bensì beni e diritti ai quali è stata riconosciuta finalmente ampia valenza paesistica, secondo quanto previsto dalla Legge n. 431/85 (Legge Galasso), il cui articolo 1, sottopone a vincolo paesistico tutti i terreni di uso civico, vincolo ribadito dal D.lgs. 490/1999 e, successivamente, dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dell'ambiente), modificato con i DD.LL.gs. 24 maggio 2006 n. 156 e 157, il quale ultimo, all’articolo 142 lett. h) indica “di interesse paesaggistico” e come tali sottoposti alla disciplina del vincolo “le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici”.

Oggi, poi, l’interesse ambientale sotteso alla proprietà collettiva riceve un'ulteriore conferma e sostegno dal Diritto comunitario che ha codificato la possibilità per le comunità titolari di beni collettivi di esercitare, in modo remunerabile, attività di servizi ambientali aprendo in tal modo alla proprietà collettiva nuovi percorsi di sviluppo in funzione di tutela ambientale.

Tutta l'evoluzione della proprietà collettiva avutasi in questi anni grazie ad un significativo intervento della giurisprudenza è stata recepita dal Legislatore nel 2017.

Con la legge 20 novembre 2017 n. 168, infatti, vi è stato il riconoscimento giuridico della proprietà collettiva ed il suo inserimento nell'ordinamento in attuazione della Costituzione e del suo concetto aperto di proprietà-funzione. Gli assetti fondiari collettivi, i domini collettivi, sono stati riconosciuti quali veri ordinamenti giuridici primari, dotati di capacità di autonormazione e gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva quale "comproprietà inter-generazionale". La proprietà collettiva è oggi tertium genus riconosciuto dall'ordinamento, caratterizzato da un legame indissolubile con la tutela dell'ambiente, dalla solidarietà tra generazioni e dalla valorizzazione della collettività.

All’art. 3, comma 3, la legge 168/17 conferma il regime giuridico dei beni civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura “intergenerazionale” che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.